多源遥感影像处理的主要流程

1. 数据获取与预处理

- 数据获取:通过不同类型的遥感平台(如卫星、飞机、无人机等)获取多源遥感数据,包括光学影像、SAR(合成孔径雷达)影像、LiDAR(激光雷达)数据等。

- 预处理:

- 辐射校正:消除传感器本身的误差、大气吸收和散射等因素对影像辐射量的影响,使影像数据更接近地物真实的反射或辐射特性。

- 几何校正:对影像进行几何变形的纠正,使其符合特定的地图投影坐标系统,提高影像的空间定位精度。

- 噪声去除:采用滤波等方法去除影像中的随机噪声,提高影像质量。

2. 影像配准

将多源遥感影像在空间位置上进行精确匹配,使它们的像元一一对应。常用的配准方法包括:

- 基于特征的配准:提取影像中的特征点(如角点、边缘点等)、特征线或特征区域,通过匹配这些特征实现影像配准。

- 基于灰度的配准:利用影像灰度信息的相似性来寻找对应关系,如相关系数法、互信息法等。

- 基于变换模型的配准:选择合适的变换模型(如仿射变换、多项式变换等),通过求解模型参数实现影像的空间变换和配准。

3. 数据融合

将配准后的多源遥感影像数据进行综合处理,生成新的影像数据,使其具有更丰富的信息。数据融合的层次包括:

- 像元级融合:直接对影像的像元数据进行融合,保留原始影像的细节信息,提高影像的空间分辨率、光谱分辨率或时间分辨率。

- 特征级融合:提取影像的特征信息(如纹理、边缘、形状等)进行融合,用于目标识别和分类等应用。

- 决策级融合:基于不同影像的分析结果进行综合决策,如在土地利用分类中,结合多种遥感影像的分类结果得到更准确的分类结果。

4. 信息提取与分析

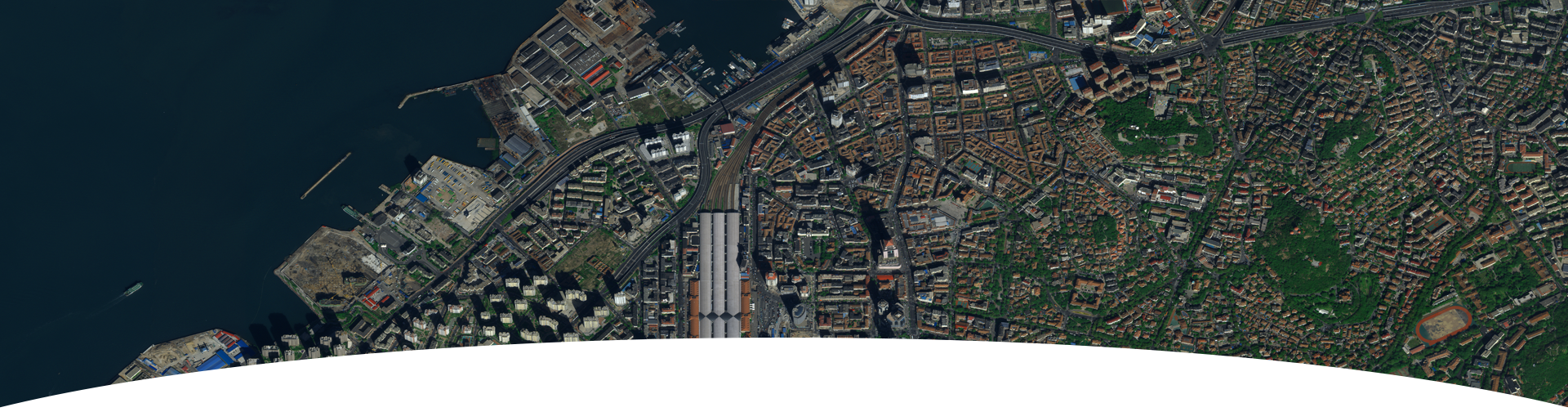

- 影像分类:将影像中的像元按照地物类型进行分类,如分为耕地、林地、建筑用地等。

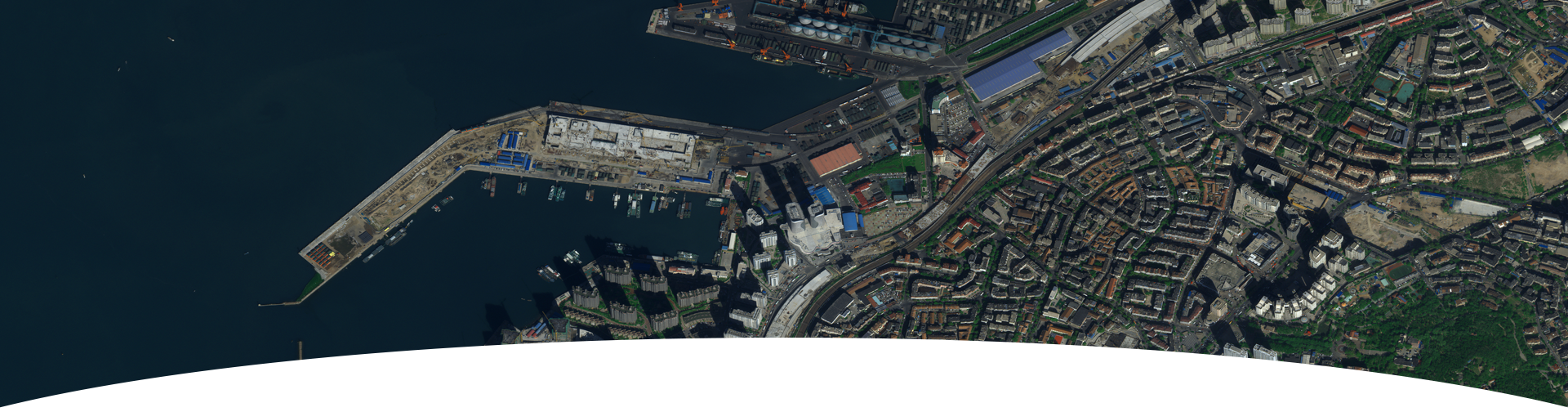

- 目标检测与识别:从影像中检测和识别特定的目标物体,如车辆、船舶、建筑物等。

- 变化检测:比较不同时期的多源遥感影像,检测地物的变化情况,如土地利用变化、植被覆盖变化等。

- 三维信息提取:利用 LiDAR 数据或立体遥感影像提取地表的三维地形信息和地物的三维结构信息。

5. 结果验证与应用

对处理结果进行精度验证和评价,确保结果的准确性和可靠性,然后将其应用于具体的领域和任务中。

2025年6月19日 09:55

ꄘ浏览量:0